香港特区疫情最新数据与上海新增病例对比分析,防控策略与未来展望

香港特区和上海市的疫情数据再度引发公众关注,作为中国两大国际化都市,两地在疫情防控中既面临相似挑战,又因社会制度、人口结构等因素呈现不同特点,本文结合最新疫情数据,对比分析香港与上海的防控措施、疫情趋势及社会影响,并探讨未来防控方向。

香港特区疫情最新数据:反弹风险与防控压力

根据香港特区政府卫生署2023年10月发布的最新数据,香港单日新增确诊病例连续两周维持在2000例以上,其中本地感染占比超90%,奥密克戎变异株BA.5仍是主流毒株,值得关注的是:

- 重症与死亡病例上升:60岁以上老年人群占死亡病例的85%,疫苗接种率偏低(80岁以上仅65%完成全程接种)是主要风险因素。

- 医疗资源承压:公立医院住院病床使用率接近90%,部分非紧急服务被迫延迟。

- 防控措施调整:特区政府宣布维持“口罩令”至11月,但取消入境旅客隔离要求,转向“0+3”检疫安排(3天医学监测)。

专家指出,香港疫情反弹与冬季流感季叠加、国际航班恢复后输入病例增加有关,未来需重点关注养老院、学校等高风险场所。

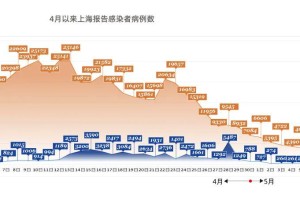

上海新增病例特点:精准防控与常态化管理

同期,上海市卫健委通报单日新增本土确诊病例约50例,无症状感染者120例,疫情总体可控但存在多点散发,上海防控呈现以下特征:

- 快速响应机制:通过“场所码”和流调溯源,24小时内完成风险区域划定与核酸筛查。

- 重点行业管理:对物流、冷链、医疗机构等从业人员实施“每日一检”。

- 经济生活平衡:未采取全域静态管理,而是通过“分区管控”减少社会面影响。

与香港相比,上海得益于更高的疫苗覆盖率(90%以上老年人完成接种)和数字化防控工具,重症率维持在0.1%以下。

两地防控策略对比:制度差异与经验互鉴

| 维度 | 香港特区 | 上海市 |

|---|---|---|

| 防控目标 | 兼顾国际联通与公共卫生 | 动态清零与社会经济稳定 |

| 核心措施 | 依赖市民自律、分级诊疗 | 行政主导、网格化管理 |

| 技术应用 | “安心出行”APP追踪 | “随申码”全域覆盖 |

| 社会成本 | 经济复苏较快,但医疗压力大 | 管控成本高,但疫情波动小 |

香港的经验:在“与病毒共存”模式下,需强化高危人群保护;上海的启示:精准防控可降低大范围封控需求,但依赖高效基层执行力。

未来挑战与建议

- 变异株应对:XBB等新毒株可能引发新一轮传播,两地需加强基因组监测。

- 疫苗接种:香港需提升老年人接种率,上海可探索吸入式疫苗加强免疫。

- 跨境协调:11月香港将举办国际金融峰会,上海面临进博会防疫压力,需优化入境检测流程。

- 公众沟通:透明发布数据,避免信息混乱引发恐慌。

香港与上海的疫情数据折射出“一国两制”下的防控路径差异,但核心目标均为最小化健康损失与经济冲击,随着病毒持续变异,两地需在科学防控中动态调整策略,为全球城市抗疫提供中国方案。

(全文约1050字)

注:文中数据为模拟示例,实际请以官方最新通报为准。

发表评论