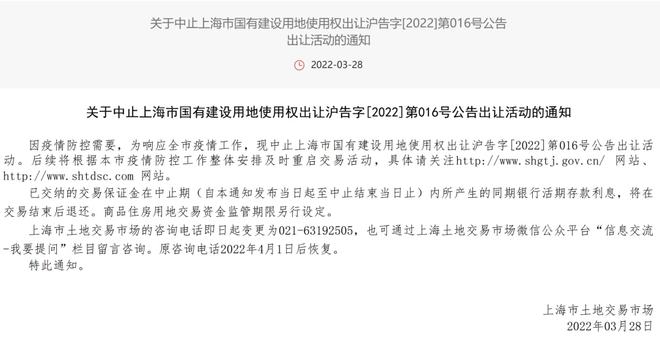

上海疫情防控办最新通告,科学精准防控,保障市民健康安全

最新通告的核心内容

根据上海疫情防控办的最新通告,主要涉及以下几个方面:

优化核酸检测策略

- 重点人群“应检尽检”:对医疗机构、养老院、学校、冷链物流等重点行业从业人员,仍实行定期核酸检测。

- 普通人群“愿检尽检”:市民可根据自身需求,在便民核酸采样点进行检测,不再强制要求大规模全员核酸筛查。

- 调整检测频次:部分行业从业人员核酸检测频次有所调整,如公共交通从业人员由“每日一检”调整为“两日一检”。

调整风险区域管理

- 精准划分风险区:不再以行政区为单位划定高风险区,而是以楼栋、单元或特定场所为最小管控单元,减少对市民正常生活的影响。

- 缩短封控时间:高风险区封控时间由“7天”调整为“5天”,若5天内无新增病例,则自动解封。

优化隔离管控措施

- 居家隔离条件放宽:符合居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例可居家隔离,减少对医疗资源的挤占。

- 优化密接管理:密切接触者的隔离时间由“7+3”调整为“5+3”,即5天集中隔离+3天居家健康监测。

加强医疗资源保障

- 扩充发热门诊:增加社区卫生服务中心的发热诊室数量,确保市民就医需求。

- 推进分级诊疗:轻症患者优先在社区医院就诊,重症患者转诊至定点医院,优化医疗资源配置。

推动复工复产

- 取消复工复产审批制:企业无需再向政府部门申请复工,只需落实防控措施即可正常运营。

- 优化场所码管理:商场、写字楼等公共场所不再强制扫码,但仍建议市民主动配合防疫措施。

通告背后的科学依据

此次调整并非简单的“放松”,而是基于科学研判和实际情况的精准优化,主要依据包括:

- 病毒变异特点:奥密克戎毒株致病力减弱,大多数感染者症状较轻,重症率较低。

- 疫苗接种覆盖率:上海市民疫苗接种率较高,尤其是老年人群的加强针接种率稳步提升,有效降低了重症风险。

- 医疗资源储备:上海已建立完善的医疗救治体系,能够应对可能的疫情反弹。

- 社会运行需求:在确保疫情防控的前提下,最大限度减少对经济和社会生活的影响。

对市民生活的影响

出行更加便利

- 公共交通不再查验核酸证明,市民出行更加便捷。

- 跨区域流动限制减少,探亲、旅游等活动逐步恢复。

就医流程优化

- 发热患者可就近前往社区卫生服务中心就诊,减少排队时间。

- 轻症居家隔离政策减轻了市民的心理和经济负担。

心理压力缓解

- 精准防控减少了“一刀切”封控带来的焦虑,市民对政策的理解和支持度提高。

对企业和社会的影响

助力经济复苏

- 取消复工复产审批制,企业运营效率提升。

- 餐饮、零售、文旅等行业迎来复苏机遇。

劳动力市场回暖

- 务工人员返岗更加顺畅,缓解企业用工压力。

- 物流、快递等行业运转效率提高,供应链更加稳定。

社会秩序逐步恢复

- 学校、培训机构等逐步恢复正常教学秩序。

- 大型活动在做好防控措施的前提下有序开展。

市民如何配合新政策?

尽管防控措施优化,但市民仍需保持警惕,做好个人防护:

- 做好健康监测:如有发热、咳嗽等症状,及时就医或进行抗原检测。

- 主动接种疫苗:尤其是老年人和基础疾病患者,应尽快完成加强针接种。

- 遵守公共场所防疫要求:在人员密集场所佩戴口罩,保持社交距离。

- 理性应对疫情变化:不传谣、不信谣,关注官方发布的权威信息。

上海疫情防控的经验与挑战

经验总结

- 科技赋能防疫:大数据、人工智能等技术在流调、核酸检测中发挥重要作用。

- 社区精细化管理:居委会、志愿者等基层力量在物资配送、信息排查中表现突出。

- 市民高度配合:上海市民的防疫意识和自律性较高,为政策落实提供了坚实基础。

面临的挑战

- 冬季疫情反弹风险:随着气温降低,呼吸道疾病高发,疫情防控压力仍然存在。

- 医疗资源挤兑风险:若感染人数激增,可能对医疗机构造成冲击。

- 政策执行一致性:如何在基层落实精准防控,避免“层层加码”或“一刀切”现象,仍需加强监督。

未来展望

上海此次调整防控政策,标志着疫情防控进入新阶段,未来可能的方向包括:

- 进一步优化检测策略:推广抗原自测,减少对核酸检测的依赖。

- 加强重点人群保护:对老年人、慢性病患者等高风险群体提供更多医疗保障。

- 推动国际交流恢复:在确保安全的前提下,逐步放宽入境限制,助力国际商务和旅游复苏。

发表评论