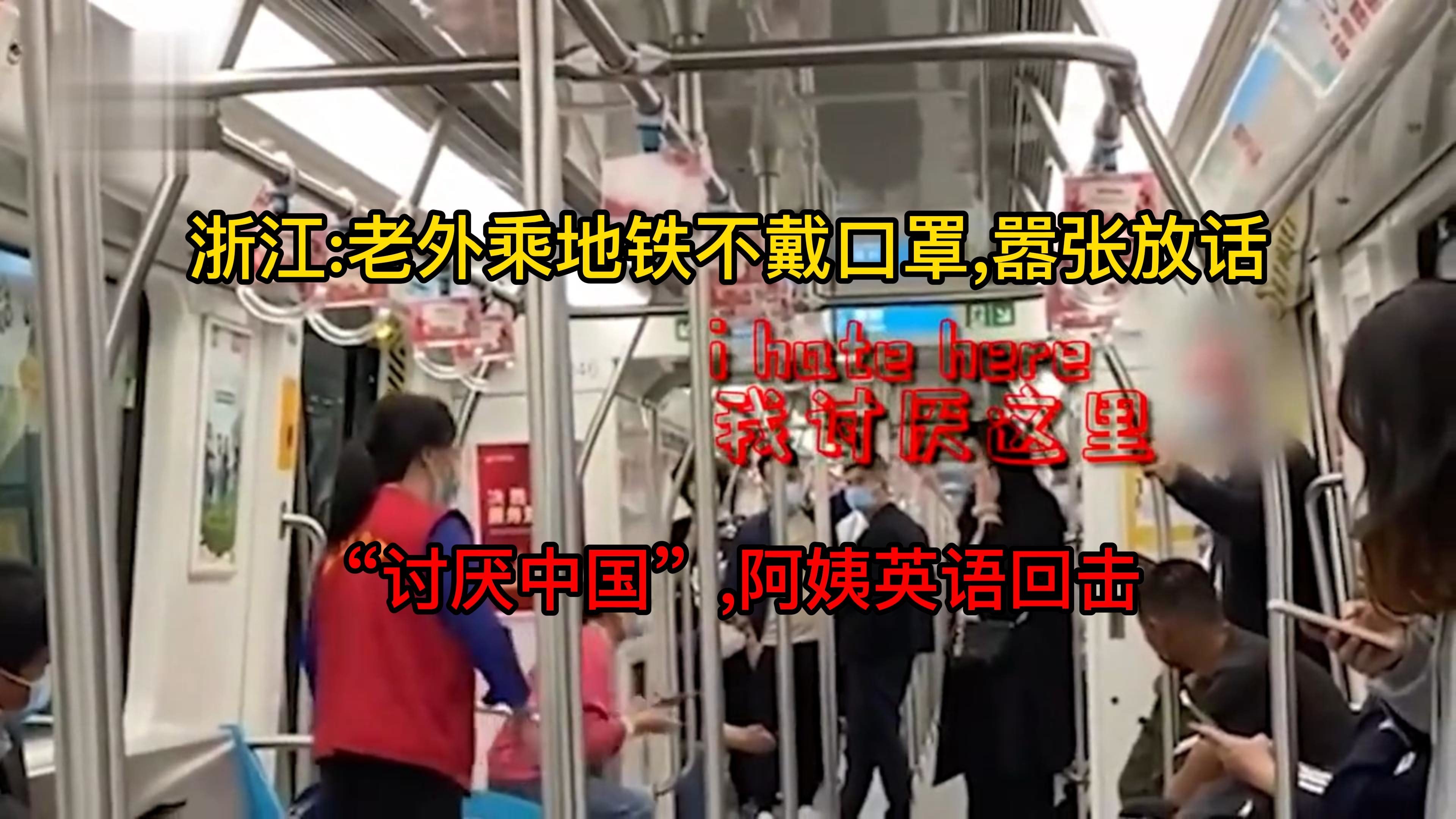

杭州地铁不戴口罩,后疫情时代的出行新变化

市民反应与防疫新思考**

随着全球疫情形势的逐步稳定,中国多地陆续调整防疫政策,其中杭州地铁近期宣布不再强制要求乘客佩戴口罩,这一变化引发了广泛关注,这一政策的调整,既反映了疫情防控进入新阶段,也折射出社会对于常态化防疫的适应与思考,本文将从政策背景、市民反应、专家意见以及未来防疫趋势等方面,探讨杭州地铁不戴口罩这一现象。

政策背景:从强制到建议的转变

自2020年新冠疫情暴发以来,佩戴口罩成为全球范围内最普遍的防疫措施之一,地铁、公交等密闭公共场所长期执行严格的口罩令,以确保公众健康安全,随着病毒变异和疫苗接种率的提高,疫情防控策略也在不断优化,2023年初,国家卫健委发布《新型冠状病毒感染“乙类乙管”疫情监测方案》,明确在低风险环境下可适当放宽口罩佩戴要求。

杭州作为中国东部的重要城市,其地铁系统日均客流量超过300万人次,此次调整口罩政策,既是对国家防疫政策的响应,也是基于本地疫情形势的科学研判,杭州市疾控中心表示,目前新冠病毒传播风险较低,市民可根据自身健康状况和环境需求自主选择是否佩戴口罩。

市民反应:支持与担忧并存

对于杭州地铁取消强制口罩令,市民的反应呈现两极分化,一部分人对此表示欢迎,认为这是社会回归正常生活的重要标志,一位经常乘坐地铁的上班族表示:“戴口罩三年了,现在终于可以自由呼吸,感觉生活轻松了很多。”另一位市民则认为,政策的调整有助于减少资源浪费,避免不必要的口罩消耗。

也有部分市民对此表示担忧,一些老年人或免疫力较低的人群仍然倾向于佩戴口罩,以降低感染风险,一位带着孩子的母亲说:“虽然政策放宽了,但我还是会让孩子戴口罩,毕竟地铁人流量大,还是要小心一点。”部分市民担心政策调整可能导致疫情反弹,呼吁继续保持警惕。

专家解读:科学防疫与个人选择

针对市民的疑虑,医学专家给出了专业建议,浙江省疾控中心传染病防治所专家表示,当前新冠病毒的致病力已显著降低,且人群免疫屏障较为完善,因此适度放宽口罩要求是合理的,但他也强调,在人群密集或通风不良的场所,佩戴口罩仍是有效的防护手段,建议高风险人群继续做好个人防护。

专家指出,防疫政策的调整并不意味着疫情完全结束,而是进入更加精准、科学的防控阶段,市民应根据自身情况灵活应对,例如在流感高发季节或出现呼吸道症状时,仍应佩戴口罩以保护自己和他人。

未来趋势:常态化防疫的新模式

杭州地铁取消强制口罩令,是中国防疫政策逐步优化的一个缩影,从全球范围来看,许多国家和地区已陆续解除口罩强制令,转而依靠疫苗接种、公共卫生宣传和个人责任来维持防疫效果,中国的防疫模式可能呈现以下趋势:

- 精准防控取代“一刀切”:政策将更加注重科学评估,根据不同地区、不同场所的风险等级采取差异化管理。

- 个人防护意识增强:公众对健康管理的自主性提高,学会根据环境调整防护措施。

- 科技助力防疫:智能监测、空气净化等技术可能在地铁等公共场所推广,以降低病毒传播风险。

自由与责任的平衡

杭州地铁不再强制戴口罩,标志着疫情防控进入新阶段,这一变化既带来了生活便利,也对公众的自我防护意识提出了更高要求,在享受自由出行的同时,市民仍需保持理性,根据实际情况做好健康管理,防疫政策的调整不是终点,而是新生活方式的起点,如何在自由与责任之间找到平衡,将是后疫情时代社会持续探讨的话题。

随着科学认知的深入和防疫手段的完善,相信我们能够更好地适应与病毒共存的生活,共同构建更健康、更安全的社会环境。

发表评论