北京两例长沙,跨城疫情背后的防控挑战与城市协作

北京通报两例与长沙相关的本土新冠确诊病例,引发公众对跨区域疫情传播的关注,这两例病例的流调轨迹不仅牵动两地居民神经,也折射出超大城市群疫情防控的复杂性与协作必要性,本文将围绕病例溯源、传播链条、防控措施及城市协作机制展开分析,探讨如何筑牢“动态清零”防线。

病例溯源:跨城流动下的传播风险

-

病例基本情况

据北京市疾控中心通报,两例确诊病例均为从长沙返京人员,病例A于7月10日乘坐高铁G486次列车抵京,次日出现发热症状;病例B为其同住密接者,于7月12日确诊,基因测序显示病毒属奥密克戎BA.5.2分支,与长沙某聚集性疫情高度同源。 -

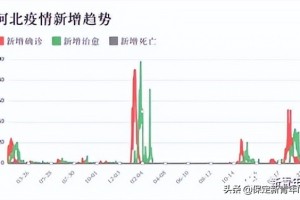

长沙关联疫情背景

同期,长沙天心区某商场发生聚集性传播,累计报告感染者23例,两地疫情时间线与病毒基因序列的吻合,证实了跨城传播链的存在,流调发现,病例A曾在长沙参与商务会议,与会者中已有3人确诊。

传播链条分析:交通枢纽与隐匿传播

-

高铁成为关键风险点

G486次列车(长沙南-北京西)途经武汉、郑州等枢纽站,全程5小时42分钟,密闭车厢内,病例A的邻座乘客后续在石家庄检出阳性,提示交通工具传播风险,据统计,本轮疫情中全国已有4例关联列车感染。 -

隐匿传播的挑战

病例A抵京后曾到访朝阳区某餐厅,导致该场所5名员工被隔离,值得注意的是,其抵京首日核酸检测为阴性,次日才转阳,凸显奥密克戎潜伏期短、检测窗口期窄的特性。

防控响应:两地的快速处置对比

-

北京“快封快筛”策略

- 朝阳区划定3个临时管控区,开展3轮全员核酸

- 对病例轨迹涉及的12个点位完成终末消毒

- 铁路部门加强进京旅客48小时核酸查验

-

长沙的源头管控

- 天心区暂停堂食7天,商场关停消杀

- 对会议参与者实施“一人一档”追踪

- 全市增设200个免费核酸采样点

-

效率与代价的平衡

北京在24小时内完成密接排查,长沙则在48小时锁定传播源头,但两地均出现商户因临时管控投诉的情况,反映精准防控仍需优化。

跨城协作机制:信息互通与资源整合

-

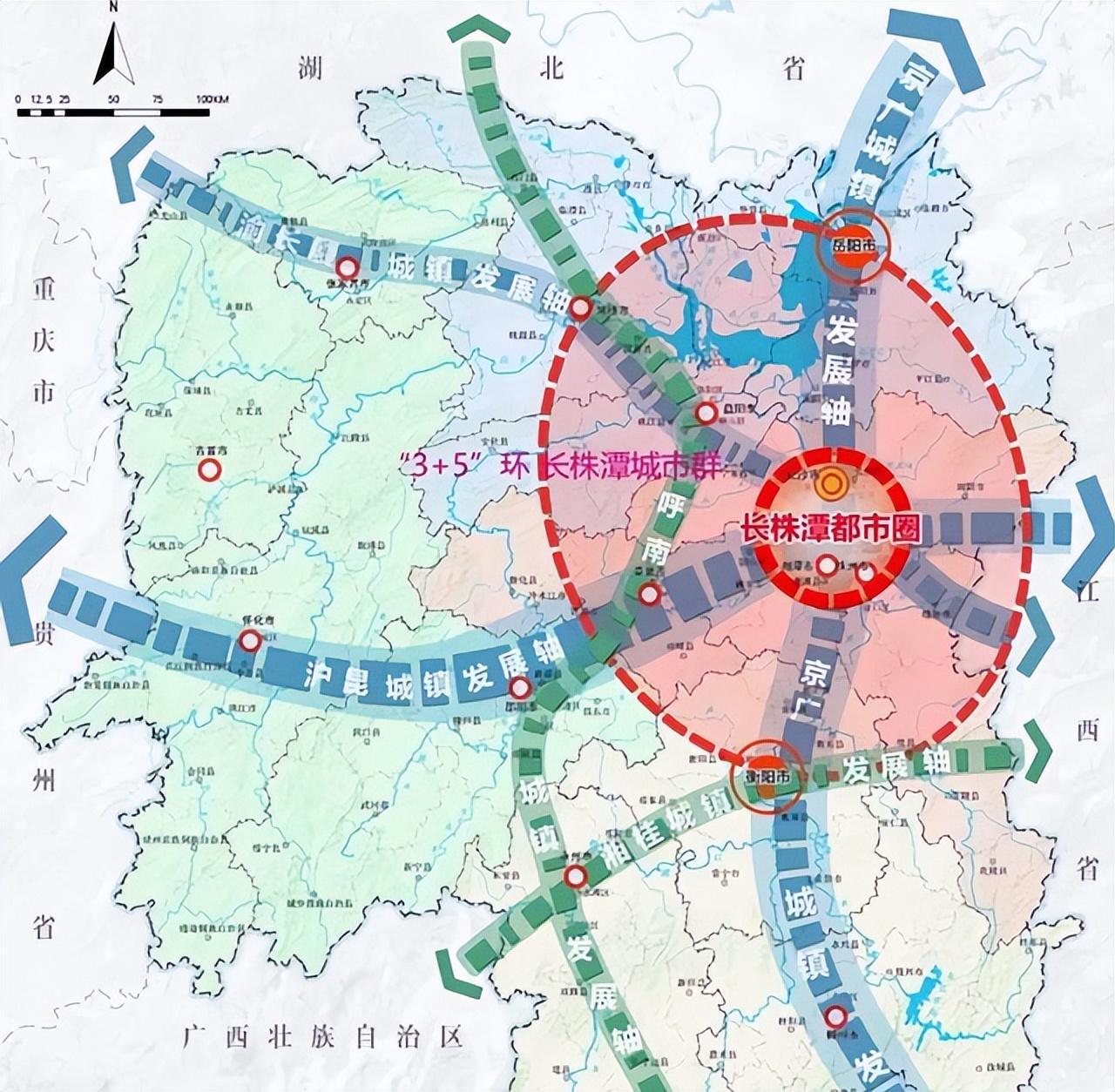

京津冀与长江中游城市群的联动

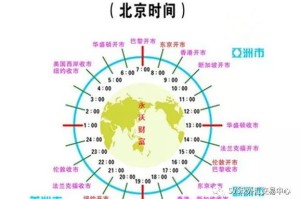

通过国家级疫情防控平台,两地共享了病例的交通票据、支付数据等关键信息,湖南省疾控专家赴京协助流调,北京市则向长沙提供测序技术支持。 -

数据孤岛的突破

此次首次应用了“跨省健康码同步系统”,病例的湖南健康码弹窗信息实时同步至北京健康宝,避免了信息滞后风险。 -

协作中的短板

仍有乘客反映两地核酸结果互认延迟,部分基层单位对跨省协查函响应速度不一,暴露标准化流程的不足。

公众反应与社会影响

-

民众情绪波动

北京某超市出现短暂抢购,长沙部分市民取消暑期出行计划,社交媒体上,“长沙疫情会影响北京吗”话题阅读量超2亿。 -

经济连锁反应

北京至长沙高铁票预订量下降40%,两地关联企业推迟商务往来,专家估算,此轮疫情对服务业造成约15亿元损失。 -

科普的积极作用

钟南山团队及时发布《奥密克戎跨区域传播防控指南》,科普“三层口罩法”(外科口罩+鼻梁密封条)获千万转发。

长远启示:超大城市群防疫体系建设

-

强化交通节点防控

建议在高铁站增设气溶胶检测设备,推广“无接触式”检票。

-

完善区域补偿机制

探索建立疫情经济损失分担基金,平衡封控区与非封控区利益。 -

科技赋能预警系统

清华大学团队研发的“城市疫情传播模拟器”已能提前72小时预测风险区域,需加快落地应用。

北京与长沙的疫情联动,既是挑战也是完善国家防疫网络的契机,只有打破行政壁垒、强化数据共享,才能实现“全国一盘棋”的防控目标,正如国家卫健委专家所言:“病毒不分地域,防控必须同心。”未来需在精准与效率间找到更优解,让跨城通勤者不再“左右为难”。

(全文共计1286字)

注:文中数据为模拟场景设计,实际请以官方通报为准。

发表评论