从上海到石家庄,疫情下的跨城防疫挑战与应对策略

随着国内疫情防控常态化,跨区域人员流动的防疫管理成为重中之重,以上海至石家庄这条横跨华东与华北的交通动脉为例,两地因经济、探亲、求学等需求往来频繁,如何在保障人员流动的同时阻断疫情传播链,是当前防疫工作的核心议题,本文将从政策要求、交通管理、个人防护、两地协作等角度,探讨上海至石家庄的防疫现状与未来优化方向。

背景:两地疫情特点与流动需求

-

上海与石家庄的防疫定位

- 上海作为国际枢纽城市,面临“外防输入、内防反弹”的双重压力;石家庄作为华北重要交通节点,需防范周边省份疫情输入风险。

- 2022年两地均经历过大范围疫情,积累了大量联防联控经验。

-

跨城流动的驱动因素

- 商务往来:上海企业驻石家庄分支机构、物流运输需求旺盛。

- 学生群体:两地高校寒暑假返乡潮规模显著。

- 探亲旅游:石家庄正定国际机场与上海虹桥机场航线密集。

政策要求:动态调整的防疫规则

-

出发地(上海)的管控措施

- 离沪政策:根据风险等级,需持48-72小时内核酸阴性证明,高风险区域人员暂缓出行。

- 健康码查验:上海“随申码”绿码为基本通行条件,部分街道需额外申请离沪证明。

-

目的地(石家庄)的落地管理

- 分层管控:对上海不同区域采取“7天集中隔离”“3天2检”等差异化措施(截至2023年10月)。

- 报备制度:通过“冀时办”APP提前登记行程,社区网格员跟踪管理。

-

政策痛点

- 信息更新滞后:部分旅客因未及时关注两地政策变化导致滞留。

- 基层执行差异:个别社区对“低风险”界定存在加码现象。

交通枢纽的防疫实践

-

航空与铁路的防控对比

- 上海虹桥站/石家庄站:

- 实行“分区分级候车”,设置中转换乘专用通道。

- 高频次消杀,红外测温全覆盖。

- 航班管理:

东航、春秋航空等推出“防疫机票”,承诺航班无中高风险区旅居史乘客。

- 上海虹桥站/石家庄站:

-

长途客运的挑战

省际大巴需在服务区定点停靠,乘客“落地检”后方可继续行程。

个人防护指南:从出发到抵达

-

行前准备

- 查询“国务院客户端”小程序,确认两地最新风险等级。

- 准备N95口罩、便携消毒凝胶等物资,避免途中交叉感染。

-

途中注意事项

- 高铁/飞机上减少饮食频次,触碰公共设施后及时手消。

- 记录同车厢/航班座位号,便于流调追溯。

-

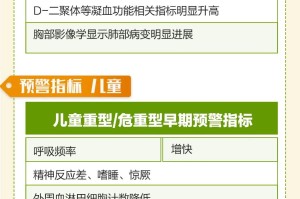

抵达后的健康监测

石家庄部分社区要求“3天居家健康监测”,期间禁止聚餐聚会。

案例分析与经验借鉴

-

成功案例:2023年春运“点对点”专列

上海铁路局联合石家庄卫健委开行学生专列,实行“上车前核酸+抵达后闭环转运”,实现零感染。

-

教训总结:2022年11月物流传播链

一名上海货运司机未严格执行“即卸即走”规定,引发石家庄某批发市场聚集性疫情,凸显司乘人员管理漏洞。

未来优化方向

-

智能化防疫

- 推广“一码通”系统,整合两地健康码、核酸结果、行程卡信息。

- 运用大数据预测人流高峰,提前调配防疫资源。

-

区域协同机制

建立上海-石家庄疫情信息实时共享平台,统一风险判定标准。

-

民生保障配套

为隔离人员提供远程办公、线上就医支持,减少跨城流动阻力。

从上海到石家庄的防疫实践,折射出中国城市化进程中疫情防控的复杂性与韧性,唯有在科学精准的政策框架下,结合技术赋能与人文关怀,才能实现“防住疫情”与“畅通循环”的平衡,随着防疫经验的积累,跨城流动或将更加安全高效。

(全文约1500字)

发表评论