浙江村,北京城里的异乡江湖—一个城中村的生存样本与时代镜像

引言:城市褶皱中的“异托邦”

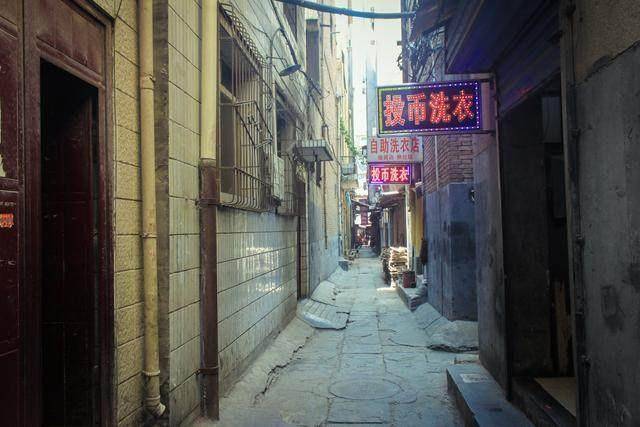

在北京南三环与南四环之间,大红门、木樨园一带曾有一片被称为“浙江村”的传奇飞地,这里没有高楼大厦的现代感,取而代之的是拥挤的平房、纵横的窄巷和此起彼伏的温州方言,从上世纪80年代起,数十万温州人扎根于此,以家庭作坊、服装贸易构筑起一个“城中村王国”,成为北京城市化进程中独特的“异托邦”。

“浙江村”既是中国改革开放后人口流动的缩影,也是城乡二元结构下的矛盾产物,它的兴衰嬗变,折射出市场经济的野蛮生长、外来人口的生存智慧,以及城市治理的复杂博弈。

起源:温州人的“北伐”与草根商业帝国的崛起

时代背景:政策松绑与“闯天下”的基因

1980年代初,农村改革释放出大量剩余劳动力,而温州地区“七山二水一分田”的地理条件迫使当地人早早踏上经商之路,当北京仍被计划经济主导时,第一批温州人已带着缝纫机和布料北上,在木樨园的国营服装厂周边租下民房,承接裁缝零活。

链式迁移:亲缘网络的魔力

“浙江村”的扩张依赖典型的“温州模式”——以家族、同乡为纽带,先到的“能人”站稳脚跟后,迅速带动整个村庄的迁移,至1990年代中期,这里已聚集超过10万温州人,形成从布料采购、服装加工到批发销售的完整产业链,甚至诞生了“京温服装市场”这样的地标。

非正规经济的野蛮生长

没有营业执照的家庭作坊、占道经营的摊贩、昼夜不休的缝纫机声……“浙江村”的活力恰恰来自其“灰色性”,学者项飙在《跨越边界的社区》中写道:“他们用实践重新定义了‘合法’——只要不被禁止,就是被允许的。”

冲突与融合:夹缝中的生存策略

与城市的“拉锯战”

“浙江村”的膨胀引发了卫生、治安等矛盾,1995年,北京启动大规模清理行动,数千间违建被拆除,但温州人很快以“打游击”方式回流,甚至发明了“移动作坊”——将缝纫机装上三轮车,随时转移。

自我治理的民间智慧

面对官方管理的缺位,浙江村发展出一套自治机制:同乡会调解纠纷,“大佬”维持秩序,地下钱庄解决融资需求,这种“无需政府的治理”成为社会学经典案例。

文化隔阂与缓慢接纳

老北京人最初视浙江村为“脏乱差”的飞地,但逐渐依赖其提供的廉价服务,一位退休教师回忆:“他们改衣服只要5块钱,百货商场却要30块。”

转折点:城市化浪潮下的消亡与转型

2008奥运与“腾笼换鸟”

北京的城市更新按下加速键,2014年,“京津冀协同发展”政策出台,大红门地区被定位为“非首都功能疏解区”,至2017年,京温市场关闭,90%商户迁往河北永清、白沟。

离散与重生

部分温州人选择回乡或转战电商,另一批人则在河北新建的“浙江村2.0”中继续生意,一位商户苦笑:“我们像候鸟,总在找下一片湿地。”

空间消失,遗产留存

尽管物理空间消亡,但“浙江村”留下了深远影响:它证明了民间经济的韧性,催生了北京最早的私营经济政策试点,甚至改变了城市对流动人口的管理思路。

镜鉴:浙江村的时代启示

流动人口的“城市权”困境

“浙江村”居民始终处于“半合法”状态,他们的孩子上学需缴纳高昂借读费,医疗养老更无保障,这种“经济接纳、社会排斥”的模式至今仍在许多城市重复。

非正规经济的双重性

家庭作坊逃税、仿冒名牌等问题确实存在,但其提供的就业机会和民生服务同样不可替代,如何平衡监管与包容,仍是城市治理的难题。

乡土网络的现代适应性

温州人的同乡网络在互联网时代演变为“数字浙江村”——微信群里的货源共享、直播带货的方言营销,证明传统社会资本仍具生命力。

没有墓碑的纪念碑

今天的木樨园商圈已被SKP商场和写字楼取代,仅存的老住户偶尔会指着某片绿地说:“这里以前全是温州人的裁缝铺。”

“浙江村”从未出现在官方地图上,但它已然刻入北京的城市记忆,正如人类学家马林诺夫斯基所言:“移民的足迹,是解读现代文明最好的密码本。”这片消失的飞地,终将以另一种形式在历史的褶皱中重生。

(全文约2200字)

注:本文可结合具体案例拓展,如引用京温市场维权事件、访谈老商户等,以增强叙事厚度。

发表评论