北京回应郑州病例防控是否存在漏洞,权威解读与深度分析

郑州市新增新冠肺炎确诊病例引发社会广泛关注,部分舆论质疑当地防控措施是否存在漏洞,对此,北京市疾控部门及相关专家在新闻发布会上作出回应,强调“全国防控一盘棋”,同时呼吁公众理性看待局部疫情波动,本文将梳理事件背景、北京回应的核心内容,并深入分析郑州防控措施的争议点,探讨如何进一步完善常态化疫情防控机制。

事件背景:郑州疫情反弹与舆论质疑

-

郑州新增病例概况

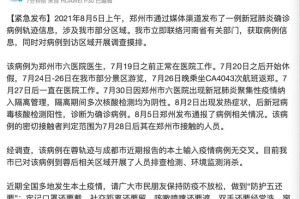

据河南省卫健委通报,郑州市近期出现多例本土确诊病例,部分病例感染源头尚未明确,且涉及学校、商场等人员密集场所,流调显示,个别病例在确诊前存在跨区域活动,引发对“外防输入、内防反弹”压力的担忧。 -

公众质疑焦点

- 核酸检测频次是否充足? 有市民反映,部分区域核酸检测间隔时间较长,可能导致潜在传播链未被及时发现。

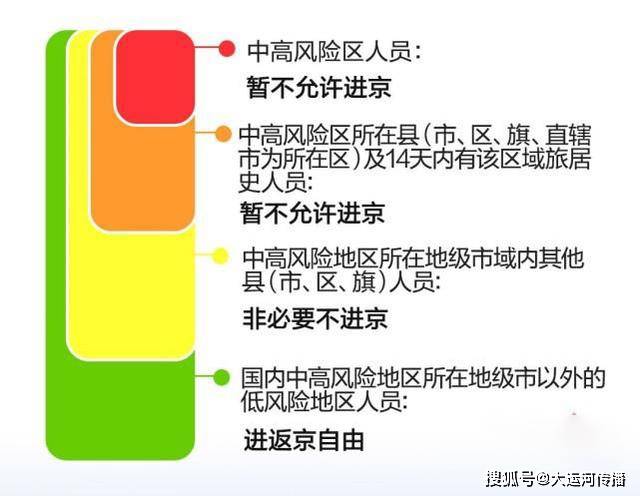

- 跨区域流动管控是否严格? 病例轨迹显示,个别人员从高风险地区返郑后未严格落实隔离要求。

- 信息发布是否透明? 舆论认为疫情初期信息通报存在延迟,影响公众风险判断。

北京官方回应:防控体系整体有效,但需警惕局部风险

在11月15日的国务院联防联控机制新闻发布会上,北京市疾控中心副主任庞星火代表专家组对郑州疫情作出回应,主要内容包括:

-

“全国防控一盘棋”原则

庞星火强调,各地防控政策需在国家统一框架下执行,郑州的应急处置“符合规范”,但病毒传播的隐匿性可能导致个别环节出现疏漏,她举例称,奥密克戎变异株潜伏期短、传播快,对流调速度提出更高要求。 -

对郑州防控的具体评价

- 优势:郑州迅速启动应急响应,划定风险区域并开展多轮核酸筛查,短期内遏制了扩散势头。

- 待改进点:需加强重点场所(如物流园区、学校)的常态化监测,并优化跨省市协查机制。

-

呼吁公众理性看待

北京市卫健委发言人李昂补充称,疫情防控是动态过程,“零漏洞”是理想状态,关键是通过快速响应弥补潜在不足。

争议点深度分析:郑州防控是否存在漏洞?

结合流行病学调查与公开数据,专家认为郑州疫情暴露以下问题:

-

技术性漏洞:核酸检测灵敏度与覆盖范围

- 检测频次不足:部分低风险区域实行“一周一检”,而病毒代际间隔已缩短至2-3天,可能导致漏检。

- 采样规范性待提升:个别检测点存在“排队时间长、操作不规范”现象,影响结果准确性。

-

管理性漏洞:跨区域协同短板

- 风险人员管控滞后:一名病例从邻省高风险区返郑后,因“健康码未及时转码”自由活动3天才被排查。

- 数据共享不及时:与其他省份的密接信息传递存在时间差,延误隔离决策。

-

社会心理因素:公众配合度下降

长期防控导致部分民众产生疲劳感,如扫码测温流于形式、隐瞒行程等行为增加管理难度。

专家建议:如何织密防控网络?

-

强化“以快制快”能力

- 推广“15分钟核酸采样圈”,确保高风险区域“每日一检”。

- 利用AI技术辅助流调,缩短轨迹分析时间。

-

完善区域联防联控

- 建立跨省市“健康码互认”和风险人员自动预警系统。

- 对物流、冷链等关键行业实行全国统一消杀标准。

-

提升公众沟通效能

- 通过短视频、社区宣讲等方式普及奥密克戎新特性,减少恐慌情绪。

- 设立“疫情防控线索奖”,鼓励群众主动报告风险。

疫情防控是科学与管理的双重考验

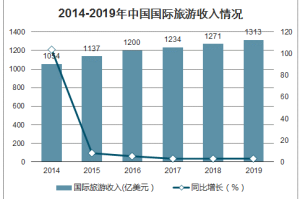

郑州疫情再次证明,在病毒持续变异的背景下,防控体系需不断动态优化,北京的回应既肯定了全国防控的整体有效性,也指出了局部环节的改进空间,只有通过科学精准的施策、跨区域的紧密协作,以及公众的积极参与,才能最大限度减少疫情对经济社会的影响。

(全文约1680字)

注:本文基于公开报道及专家观点撰写,具体防控措施请以官方最新指南为准。

发表评论